石油はどのようにして地球上に生まれたのか――その起源については、古くから複数の説が存在する。

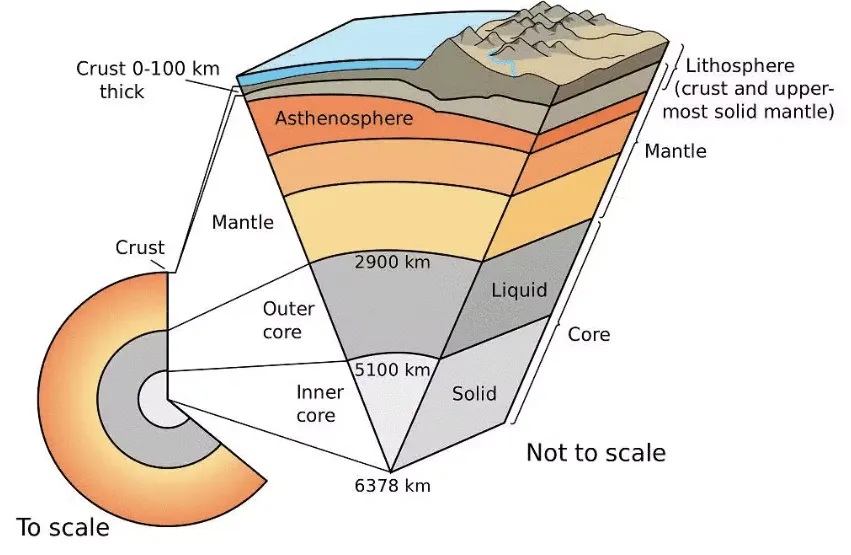

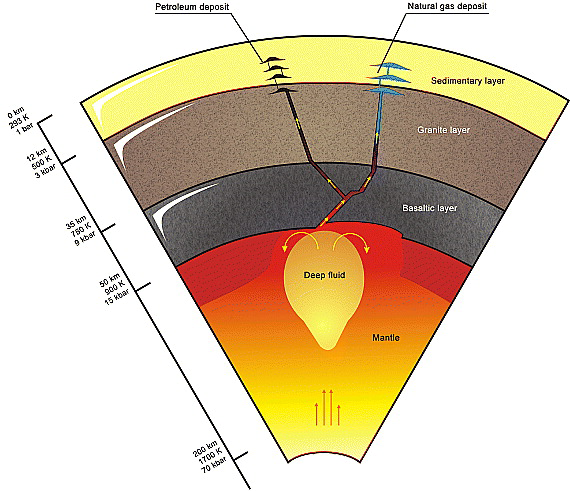

最も広く受け入れられているのは、古代の生物を由来とする「生物起源説」であるが、地球深部(マントル)から炭化水素が生成・上昇する「非生物起源説」も提唱されている。

本記事では、両説の内容と現在の研究動向を整理し、科学的根拠に基づいて石油の起源を考察する。

生物起源説(バイオジェニック説)

生物起源説(バイオジェニック説)とは、石油(原油)は、古代のプランクトンや植物の死骸が海底などに沈み、長い時間をかけて堆積岩中で熱と圧力を受けてできたとされる説のこと。

有機物が「ケロゲン」という物質に変わり、さらに加熱・圧縮されることで分解し、液体や気体の炭化水素(原油・天然ガス)に変化するそう。

ここでは、生物起源説の証拠を2つ紹介する。

参照:石油|National Geographic

1:原油の中に生物由来の成分が見つかっている

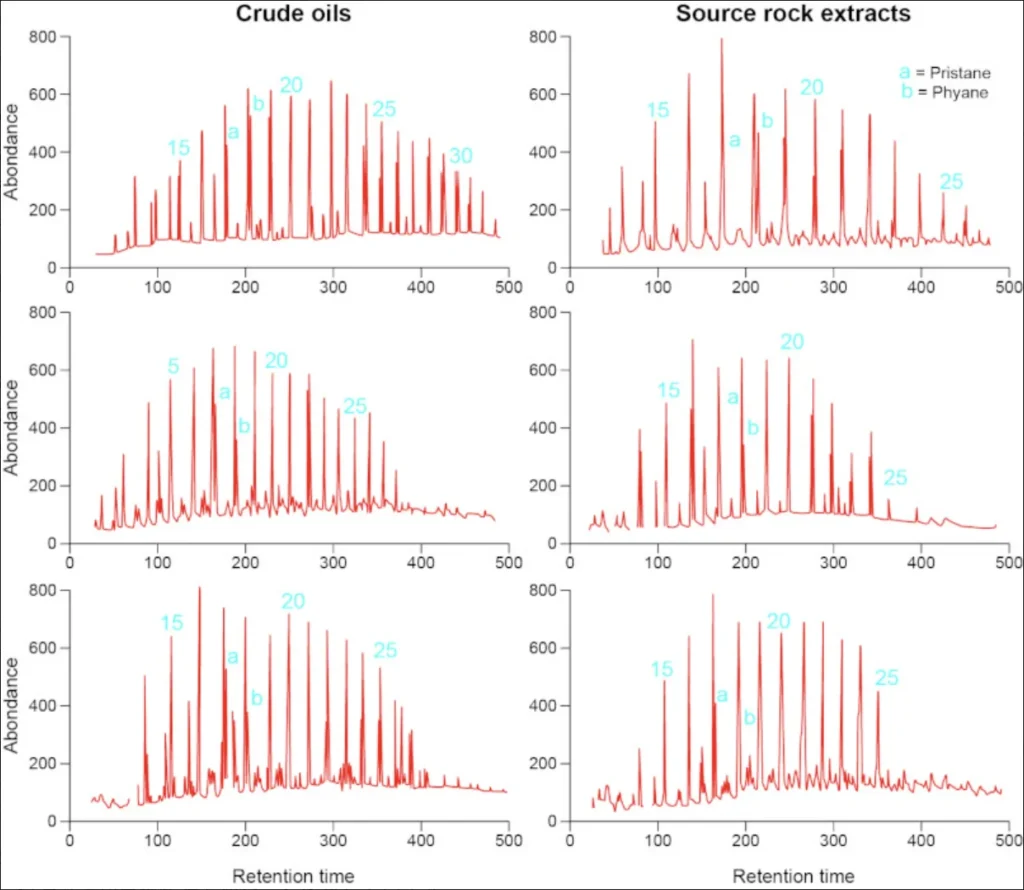

この生物起源説を裏づける根拠は、原油の中に生物由来の成分が見つかっている点だ。

たとえば、藻類・プランクトン・細菌などが持っていた脂質(ステロールやクロロフィルなど)は、分解されても完全には消えず、構造が少し変化した状態で原油の中に残る。

つまり、原油の中に「生物特有の分子構造(=バイオマーカー)」が見つかるということは、「この油は生き物の残骸がもとになってできた」という強い証拠になるのだ。

参照:Crude oil: evidences for its biological origin|Encyclopedia of the Environment

2:炭素同位体比がほぼ同じ

そのほかに、炭素同位体比が示す証拠も。

炭素には「¹²C」と「¹³C」という2種類があり、生物は光合成のときに「¹²C」を優先的に使う性質がある。

そのため、生物が作った有機物には「¹²Cが多く、¹³Cが少ない」という独特の比率になる。

原油と根源岩から抽出した油の分子分布が一致しており、両者が同じ起源を持つことを示す証拠となっている。[出典: © F. Baudin]

原油を調べると、この比率が生物の有機物とほぼ同じであることがわかっている。

もし石油がマントルなど無機的な環境でできたなら、この比率は違っているはずですだが、実際には一致しており、生物起源を裏づける証拠とされている。

非生物起源説(アビオジェニック説)

一方で、石油や天然ガスはもともと地球の深い部分(マントルの近く)で自然に作られたという説も提唱されている。

マントル近くでは、とても高い温度と圧力のもとで、水・二酸化炭素・炭素などを含む液体(流体)が化学反応を起こし、炭化水素(石油やガスのもとになる物質)を生み出すという。

そして、できた炭化水素は、地球内部の割れ目や断層(地面のヒビやズレ)を通って、だんだん上のほうへと上昇。

そこにたどり着くと、油やガスの貯まる「油田」や「ガス田」ができる仕組みだ。

ここでは、非生物起源説の証拠とされている論文などを5つ紹介する。

1: 地球深部での炭化水素生成実験

高温・高圧条件(マントルに近い環境)で、水(H₂O)・二酸化炭素(CO₂)・炭素(C)などを反応させると、メタン(CH₄)やエタンなどの炭化水素が実際に生成されることが実験で確認されている。

つまり、「深部でも石油のもとが自然にできうる」ことが化学的に証明された。

出典:Kolesnikov, A. Y. et al. Methane-derived hydrocarbons produced under upper-mantle conditions. Nature Geoscience, 2009.

出典:Kenney, J. F. et al. The Evolution of Multicomponent Systems at High Pressures: The Thermodynamic Stability of the Hydrogen–Carbon System. PNAS / arXiv:physics/0505003, 2005.

2:地球深部でのメタンの存在

地球のマントル由来の火山ガスや玄武岩中から、メタン(天然ガスの主成分)が検出されている。

このメタンは、生物由来の堆積層とは関係のない場所から出ているため、非生物的プロセスで生成された可能性が高いと考えられている。

出展:Etiope, G. & Sherwood Lollar, B. Abiotic methane on Earth. Reviews of Geophysics, 51(2), 2013.

3:隕石や惑星にも炭化水素が存在する

地球外の隕石(特に炭素質コンドライト)や、土星の衛星タイタンの大気には、メタンやエタンなどの炭化水素が豊富に含まれている。

つまり、生命が存在しない環境でも炭化水素は自然に作られ得る、という宇宙的な例があるのだ。

出展:Sephton, M. A. Organic compounds in carbonaceous meteorites. Natural Product Reports, 2002.

出展:Atreya, S. K. et al. Titan’s methane cycle. Planetary and Space Science, 2006.

4:油田の“再充填”現象

採掘後にほぼ枯渇したはずの油田で、時間が経つと再び石油が湧いてくる現象が一部で報告されている。

これを「深部から新たな炭化水素が上昇してきた」結果だとする説もある(ただし、生物起源説でも説明できる場合もあるため、決定的とはいえない)。

出展:Gold, T. The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil Fuels. Springer-Verlag, 1999.

出展:Kutcherov, V. G. & Krayushkin, V. A. Deep-seated abiogenic origin of petroleum: From geological assessment to physical theory. Reviews of Geophysics, 2010.

5:熱力学的解析による理論的裏付け

ロシアの化学者たち(特にクチロフら)は、化学熱力学的安定性の理論から、生物起源物質が地殻条件下でメタンより重い炭化水素に変化するのはエネルギー的に不可能と示した。

分かりやすく言い換えると、もし地表付近の有機物から石油ができるなら、エネルギーのバランスが合わないということ。生物由来説が前提とする浅い地層での炭化水素生成は、熱力学的に起こりにくいという指摘になる。

一方で、30kbar以上の高圧(地球深部マントル上部相当)では、これらの炭化水素が熱力学的に安定して生成されることを示した。

出展:Kenney, J. F., Kutcherov, V. G., Bendeliani, N. A., & Alekseev, V. A. The Evolution of Multicomponent Systems at High Pressures… PNAS / arXiv:physics/0505003, 2005.

出展:Kutcherov, V. G. & Krayushkin, V. A. Abiogenic deep origin of hydrocarbons and petroleum. Russian Geology and Geophysics, 2008.

「生物起源説」が優位なものの、起源は不明…

現在では、「生物起源説」が教育・産業界を問わず標準的な理解となっており、油ガス探査・生産技術の多くはこの枠組みに基づいている。

一方で、マントル由来の流体が関与する、「非生物起源説」の研究も進んでおり、特に断層・プレート境界・マントル由来のガス発生域が注目されている状況だ。

そのため、石油の起源を整理すると、「多くは有機残骸から生成されたが、深部炭素起源という可能性も否定できない」というどっちつかずの現状が最も正確といえる。

まとめ

石油の起源には、古代の生物由来とされる「生物起源説」が最も有力とされている。

一方で、地球深部での化学反応による「非生物起源説」も一部で研究が続いており、マントルや火山ガスからの炭化水素生成が確認される例もある。

そのため、石油の大半は生物起源と考えられるが、そのすべてがそうであるとは断定できないのが現状だ。

.webp)