昨今、原油価格が高騰している原因の1つに「ホルムズ海峡の封鎖危機」があります。しかし、ホルムズ海峡の問題といっても、馴染みのない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ホルムズ海峡についての概要と歴史、日本における原油価格高騰の原因についてわかりやすく紹介します。

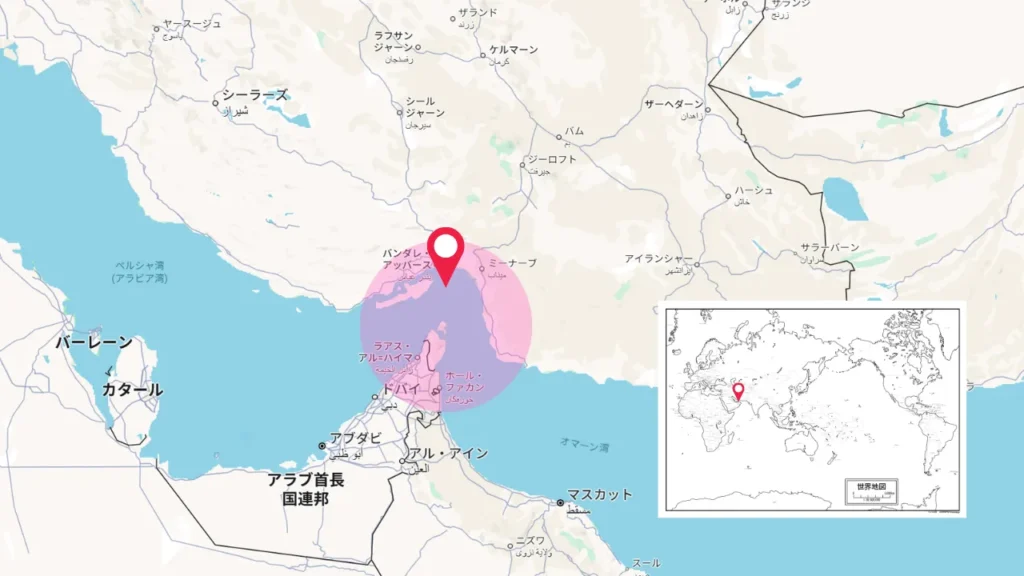

そもそもホルムズ海峡とはどこにある?

ホルムズ海峡とは、中東のイランとオマーンの間にあるかなり狭い水路のこと。

エネルギー供給の要衝|ホルムズ海峡の重要性

ホルムズ海峡は、世界のエネルギー供給にとってとても重要な「チョークポイント(要衝)」。世界の海上原油輸送の約30~40%もの原油がホルムズ海峡を通過しています。

特に日本では、原油輸入の約90%(約1億3467万リットル)がこの海峡を経由しています。

つまり、この海峡が止まれば、日本のエネルギーインフラに即座に影響が及ぶのです。また、世界有数の原油産出地域にアクセスできる唯一の出入り口のため、地政学的にも重要なポイントといえるでしょう。

ホルムズ海峡が封鎖されたことはある?現状は?

結論からいうと、ホルムズ海峡が「完全に封鎖された」ことは過去にはありません。しかし、封鎖寸前の緊張状態や実質的な妨害行為は何度も起きています。

| 年代 | 出来事 | 封鎖の有無 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1980〜1988年 | イラン・イラク戦争(タンカー戦争) | ❌(封鎖なし) | タンカー攻撃が頻発。米軍が護衛作戦を展開 |

| 2011〜2012年 | イラン政府が封鎖を示唆 | ❌(発言のみ) | 「1滴の石油も通さない」と発言。軍事演習も実施 |

| 2019年 | タンカー攻撃・ドローン撃墜事件 | ❌(局地的攻撃) | 日本のタンカーも被害。米英が艦艇派遣 |

| 2025年(現在) | イラン国会が封鎖承認(報道) | ❌(実施には至らず) | 実行には最高安全保障委員会の決定が必要 |

ホルムズ海峡は「封鎖されそうになったことは何度もある」が、「実際に封鎖されたことはない」というのが歴史的な答えです。

参照:タンカー戦争|Wikipedia

ホルムズ海峡封鎖で原油価格はどれくらい変わるのか?

ホルムズ海峡の情勢は、原油価格と直結しています。その理由は、市場が供給リスクを「リスクプレミアム」として価格に織り込んでいるためです。

たとえば、2025年6月イスラエルとイランの軍事衝突が発生した際、ホルムズ海峡封鎖への懸念が高まり、WTI原油先物価格は一時77ドル台まで急騰しました。これは市場が供給停止の可能性を織り込んだためで、リスクは即座に市場に反映されます。

以下は、封鎖の程度ごとの価格への影響予測です。

| 封鎖の程度 | 価格上昇率 | 発生確率(推定) |

|---|---|---|

| 軽度(3〜7日) | +20〜30% | 約15% |

| 中度(1〜4週間) | +50〜70% | 約8% |

| 重度(1ヶ月以上) | +100%以上 | 約3% |

市場ではこうしたシナリオを数理モデルやシミュレーション(VARモデル・モンテカルロ法など)を使って予測し、原油先物の売買に活用されています。

日本の原油価格が高騰している3つの原因

日本は、原油価格の変動でガソリン・灯油・電力・ガスなどあらゆる生活インフラの根幹に関わるため、その価格が高騰すると、光熱費・輸送費・製品価格などが連鎖的に上昇します。そのため、原油価格には非常に敏感な国でもあります。

現在、日本の原油価格高騰の要因は以下のとおりです。

- ホルムズ海峡の軍事衝突とOPECプラスによる減産調整の遅れ

- 米国(トランプ政権再登場)による対イラン制裁強化

- 円安ドル高による輸入コストが増えているため

それぞれ解説します。

ホルムズ海峡の軍事衝突とOPECプラスによる減産調整の遅れ

現在、イスラエルとイランの軍事衝突(2025年6月)やタンカー攻撃などによる不安定な状況に加え、OPECプラスの減産調整の遅れや制裁強化での輸出制限などが重なり、供給不安が高まっています。

OPECプラスの国々は原油量を増やす予定にしているものの、調整が遅れていて思ったほど市場に出回っていません。そのため「足りないかも」と不安が続いて、価格が高止まりしている状況です。

米国(トランプ政権再登場)による対イラン制裁強化のため

トランプの再登場後、イランの原油収入を減らすための制裁を強化。特に、中国やインドなどに向けたイラン産原油の輸出を狙い撃ちし、関係企業やタンカーに制裁を実施しました。

その狙いは、原油収入で核開発や弾道ミサイルの製造、中東の武装組織への資金提供をやめさせるためです。

対イラン制裁を行ったためイランの原油輸出量が減少し、世界的な供給量が減る結果となり、原油価格の高騰につながっています。

円安ドル高による輸入コストが増えているため

最後の原因は、円安ドル高による輸入コストが増えている点です。

ドル高になると、海外から買うモノの値段(円換算)が高くなるため、日本の企業や家庭が支払う輸入コストが増えてしまいます。特に原油や食料など、必需品の価格上昇が生活に影響が大きいです。

円安の原因は、日米の金利差が大きく、投資家が利回りの高いドルを買い円を売る状況をはじめ、日本の金融緩和政策や貿易赤字などさまざまな要因があります。

特に、市場的に「円はまだ安くなるかも」と見込まれているため、円売りが今後も加速し、円安ドル高の状況は変わらないかもしれません。

日本における今後の展望:代替ルートとエネルギー政策

原油価格が高騰し、生活に大きな影響がある日本では、この状況にどう対応すべきでしょうか?

代替ルートとしては、アフリカや米国などホルムズ海峡を経由しない原油供給先の拡大がありますが、コストや安定性の面で課題も多いです。

また、再生可能エネルギーや水素エネルギーといった、脱炭素社会に向けた動きも進行中ですが、インフラ整備には時間が必要でしょう。

そのなかで、いかに市場のリスクを読み解き、多角的なエネルギー政策を構築するかが日本の経済安定の鍵となります。

まとめ

ホルムズ海峡は、世界における海上原油輸送の約30~40%を担う重要な海路。歴史・地政学・政策の波が交差するこの海域の動向は、日本の生活や企業活動にも直結します。今こそエネルギーの選択とリスク管理が問われているといえるでしょう。

.webp)

と住友倉庫グループ-300x169.webp)